Troppo spesso le pellicole tratte dai romanzi lasciano lo spettatore deluso. Di solito perché il regista ne ha cambiato o distorto il senso o perché i personaggi non riescono a “bucare lo schermo” così come “fuoriescono” dalle pagine. Ma facciamo un passo indietro: qui s’intende romanzi “capolavoro”, non certo Moccia & C., i cui romanzi, di “spessore” hanno solo la copertina.

Raramente invece, accade il contrario. Un esempio, a nostro avviso, è lo splendido “La leggenda del santo bevitore”. Diretta nel 1988 dal maestro indiscusso della cinematografia italiana, Ermanno Olmi, la pellicola rappresenta uno dei rari casi in cui il film supera in bellezza il romanzo da cui è tratto. Parlando pur sempre di una lotta “fra titani”. Il regista bergamasco è riuscito a trasportare in immagini le poche pagine del racconto dell’austriaco Joseph Roth, senza minimamente intaccarne la bellezza, anzi. Ogni sequenza rasenta la perfezione, complice innanzitutto la meravigliosa fotografia patinata del maestro Dante Spinotti; quindi l’impeccabile sceneggiatura di Tullio Kezich e le dettagliate e raffinate scenografie di Gianni Quaranta. Un team di eccellenti maestranze, senza dubbio: difficile sbagliare. Eppure senza il “divin tocco” del cineasta il film sarebbe rimasto solo tecnicamente perfetto. Olmi invece è riuscito a catturare la “religiosità pagana” del racconto, arricchendola di quell’atmosfera di misticismo che ormai è un marchio di fabbrica di gran parte della sua filmografia. Misticismo talmente potente da lasciare senza fiato persino l’agnostico più incallito: attraverso i lunghi silenzi in cui sospende i personaggi, la lenta eleganza dei loro movimenti, i folgoranti primi piani sui loro volti. E poi, le parole. Come restare indifferenti alla frase, sospirata dal protagonista nel finale: «Voglia Dio concedere a tutti noi, a noi bevitori, una morte tanto lieve e bella»? Il cast diretto da Olmi è in stato di grazia: Rutger Hauer calato alla perfezione nel protagonista Andreas Kartak, un povero alcolizzato dal volto ruvido e i magnifici occhi di un blu profondo; Sandrine Dumas nei panni dell’eterea e timorosa Gabby e un misurato e credibile Anthony Quayle in quelli del benefattore. Un film magico, fatto di sussurri, metafisico. Dopo averlo visto, nessuno leggerà o rileggerà il racconto di Roth come prima. La storia (in parte autobiografica) di una lenta discesa agli inferi per poi trovare finalmente la strada della salvezza. Con un amaro finale. Un racconto pubblicato postumo nel 1939 a distanza di pochi mesi dalla morte del suo autore, la cui straordinaria bravura è stata quella di condensare in poche pagine le vite dei personaggi, indimenticabili, tratteggiandoli con mirabile finezza. Come, giusto per fare un esempio, Caroline, l’ex amante di Kartak, descritta al mattino, dopo un’ultima notte d’amore trascorsa con lui, «Pallida, gonfia e con il respiro pesante, mentre dormiva il sonno mattutino delle donne che invecchiano». Meraviglia allo stato puro.

Raramente invece, accade il contrario. Un esempio, a nostro avviso, è lo splendido “La leggenda del santo bevitore”. Diretta nel 1988 dal maestro indiscusso della cinematografia italiana, Ermanno Olmi, la pellicola rappresenta uno dei rari casi in cui il film supera in bellezza il romanzo da cui è tratto. Parlando pur sempre di una lotta “fra titani”. Il regista bergamasco è riuscito a trasportare in immagini le poche pagine del racconto dell’austriaco Joseph Roth, senza minimamente intaccarne la bellezza, anzi. Ogni sequenza rasenta la perfezione, complice innanzitutto la meravigliosa fotografia patinata del maestro Dante Spinotti; quindi l’impeccabile sceneggiatura di Tullio Kezich e le dettagliate e raffinate scenografie di Gianni Quaranta. Un team di eccellenti maestranze, senza dubbio: difficile sbagliare. Eppure senza il “divin tocco” del cineasta il film sarebbe rimasto solo tecnicamente perfetto. Olmi invece è riuscito a catturare la “religiosità pagana” del racconto, arricchendola di quell’atmosfera di misticismo che ormai è un marchio di fabbrica di gran parte della sua filmografia. Misticismo talmente potente da lasciare senza fiato persino l’agnostico più incallito: attraverso i lunghi silenzi in cui sospende i personaggi, la lenta eleganza dei loro movimenti, i folgoranti primi piani sui loro volti. E poi, le parole. Come restare indifferenti alla frase, sospirata dal protagonista nel finale: «Voglia Dio concedere a tutti noi, a noi bevitori, una morte tanto lieve e bella»? Il cast diretto da Olmi è in stato di grazia: Rutger Hauer calato alla perfezione nel protagonista Andreas Kartak, un povero alcolizzato dal volto ruvido e i magnifici occhi di un blu profondo; Sandrine Dumas nei panni dell’eterea e timorosa Gabby e un misurato e credibile Anthony Quayle in quelli del benefattore. Un film magico, fatto di sussurri, metafisico. Dopo averlo visto, nessuno leggerà o rileggerà il racconto di Roth come prima. La storia (in parte autobiografica) di una lenta discesa agli inferi per poi trovare finalmente la strada della salvezza. Con un amaro finale. Un racconto pubblicato postumo nel 1939 a distanza di pochi mesi dalla morte del suo autore, la cui straordinaria bravura è stata quella di condensare in poche pagine le vite dei personaggi, indimenticabili, tratteggiandoli con mirabile finezza. Come, giusto per fare un esempio, Caroline, l’ex amante di Kartak, descritta al mattino, dopo un’ultima notte d’amore trascorsa con lui, «Pallida, gonfia e con il respiro pesante, mentre dormiva il sonno mattutino delle donne che invecchiano». Meraviglia allo stato puro.

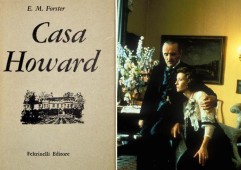

Un altro fulgido esempio di cinema che batte la letteratura è “Casa Howard”. Il romanzo fu scritto, con l’impeccabile eleganza che l’ha sempre contraddistinto, dal britannico Edward Morgan Forster nel 1910. Ambientato proprio in quel periodo, il romanzo è un geniale spaccato della società inglese, con momenti molto drammatici, pur non essendo una tragedia, attraverso dialoghi brillanti e accurate descrizioni dei paesaggi e degli ambienti. Il tutto racchiuso, come in un prezioso scrigno, in una sola frase che ne condensa il senso: «Solo connettere…». (Chi l’ha letto sa di cosa parliamo, chi non l’ha fatto, provveda quanto prima). Eppure, il film che il cineasta inglese James Ivory ne ha tratto e diretto nel 1992, lo supera in potenza visiva delle immagini e delle sensazioni trasmesse. Ivory si può considerare un “saccheggiatore” della letteratura e soprattutto di Forster- Questo è, infatti, il terzo film tratto dalle sue opere, dopo gli eccelsi “Camera con vista” e “Maurice”. Una pellicola perfetta sotto tutti i punti di vista: sceneggiatura senza sbavature, asciutta, elegante e mai sopra le righe, scenografia sontuosa, curata minuziosamente nelle ricostruzioni interne, tra tendaggi e arredi, in sintonia assoluta con le situazioni (toni di grigio nelle scene più drammatiche, ori e bronzi in quelle più vivaci e brillanti), costumi bellissimi, fotografia patinata e raffinata soprattutto nelle inquadrature esterne sulla nostalgica e meravigliosa campagna inglese, colonna sonora dell’inseparabile Richard Robbins che colpisce al cuore. Per non parlare del cast, diretto come solo Ivory ha saputo fare: l’impeccabile sir Anthony Hopkins, la nostalgica e sommessa Vanessa Redgrave (mr e mrs Wilcox); la romantica e passionale Emma Thompson e la vivace e combattiva Helena Bonam Carter nel ruolo rispettivamente delle sorelle Margaret e Helen Schlegel. Oltre a uno stuolo di comprimari, tutti perfetti nei loro ruoli secondari. Insomma, a volerlo trovare, non esiste un solo difetto in questo film: è un capolavoro.

Un altro fulgido esempio di cinema che batte la letteratura è “Casa Howard”. Il romanzo fu scritto, con l’impeccabile eleganza che l’ha sempre contraddistinto, dal britannico Edward Morgan Forster nel 1910. Ambientato proprio in quel periodo, il romanzo è un geniale spaccato della società inglese, con momenti molto drammatici, pur non essendo una tragedia, attraverso dialoghi brillanti e accurate descrizioni dei paesaggi e degli ambienti. Il tutto racchiuso, come in un prezioso scrigno, in una sola frase che ne condensa il senso: «Solo connettere…». (Chi l’ha letto sa di cosa parliamo, chi non l’ha fatto, provveda quanto prima). Eppure, il film che il cineasta inglese James Ivory ne ha tratto e diretto nel 1992, lo supera in potenza visiva delle immagini e delle sensazioni trasmesse. Ivory si può considerare un “saccheggiatore” della letteratura e soprattutto di Forster- Questo è, infatti, il terzo film tratto dalle sue opere, dopo gli eccelsi “Camera con vista” e “Maurice”. Una pellicola perfetta sotto tutti i punti di vista: sceneggiatura senza sbavature, asciutta, elegante e mai sopra le righe, scenografia sontuosa, curata minuziosamente nelle ricostruzioni interne, tra tendaggi e arredi, in sintonia assoluta con le situazioni (toni di grigio nelle scene più drammatiche, ori e bronzi in quelle più vivaci e brillanti), costumi bellissimi, fotografia patinata e raffinata soprattutto nelle inquadrature esterne sulla nostalgica e meravigliosa campagna inglese, colonna sonora dell’inseparabile Richard Robbins che colpisce al cuore. Per non parlare del cast, diretto come solo Ivory ha saputo fare: l’impeccabile sir Anthony Hopkins, la nostalgica e sommessa Vanessa Redgrave (mr e mrs Wilcox); la romantica e passionale Emma Thompson e la vivace e combattiva Helena Bonam Carter nel ruolo rispettivamente delle sorelle Margaret e Helen Schlegel. Oltre a uno stuolo di comprimari, tutti perfetti nei loro ruoli secondari. Insomma, a volerlo trovare, non esiste un solo difetto in questo film: è un capolavoro.

Slc Cgil Puglia Sindacato Lavoratori della Comunicazione

Slc Cgil Puglia Sindacato Lavoratori della Comunicazione