Dura la vita dell’editor. Ci vuole stomaco e tenacia per avere a che fare con tanta spazzatura letteraria, che un bravo editor dovrebbe destinare al rogo o quantomeno consigliare alla casa editrice di farlo. Sempre che si tratti di una casa editrice a pagamento, che sarebbe meglio definire tipografia, e allora “tutto va bene purché s’incassi”. Tornando al capace editor, questi deve avere anche una buona dose di nervi saldi quando il suo destino s’incrocia, una volta su un milione, con il “genio”. Se poi questo genio è condito da follia e tormento, allora sono cazzi amari. Anche se un dubbio alla fine del film rimane: chi è il vero genio? Lo scopritore di talenti o il talento stesso?

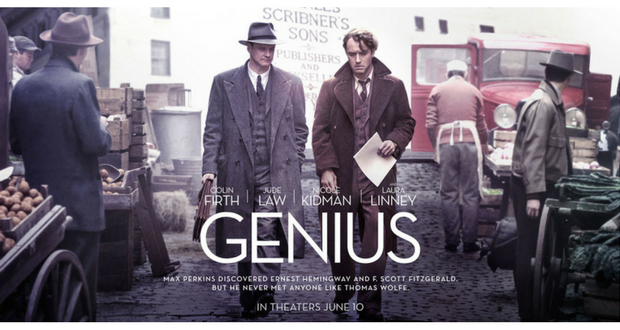

Maxwell Perkins (Colin Firth), abile editor della celebre casa editrice di New York fondata nel 1846 “Charles Scribner’s Sons”, già curatore di talenti letterari come Hemingway e Fitzgerald, una gelida mattina di pioggia del 1929 s’imbatte nel mastodontico dattiloscritto di un certo Thomas Wolfe (Jude Law) dal titolo “O lost”. Basta una sola pagina per capire che tra le mani ha un capolavoro, originale e superbamente scritto: è colpo di fulmine e l’autore è scritturato immediatamente.

Ma c’è un ma. Il capolavoro ha bisogno di smussature, di essere sgrezzato dalle ridondanze, dalla retorica e dalle inutili digressioni perché diventi una pietra preziosa. Ed ecco lo scontro: da una parte l’editor, amante della sintesi, che propone tagli (disumani, bisogna ammettere) e riscritture per ripulire anche il linguaggio («Una saetta e basta, senza tutti quei tuoni», urla Perkins) e dall’altra l’autore che odia la sintesi e come la stragrande maggioranza degli artisti, affetto da egocentrismo cronico, non accetta benevolmente i consigli di chi dovrebbe “guidarlo” in un cammino spesso “catartico”. Con tutti i dubbi del caso anche di Perkins che si chiede «è su questo che noi editori perdiamo il sonno: miglioriamo i libri o li rendiamo soltanto diversi?».

Alla fine il metodo batte la passione, l’esperienza dell’editor vince sull’orgoglio e cambiato anche il titolo, l’opera finale, frutto di notti insonni di duro lavoro da parte di entrambi (che finiranno per litigare con le rispettive donne), è un capolavoro e anche un successo commerciale. Che non vanno spesso a braccetto, ricordiamocelo.

Opera prima di Michael Grandage, già autore teatrale (e si vede), tratta dalla biografia di Andrew Scott Berg dal titolo “Max Perkins – L’editor dei geni”, è un film molto accurato nella scenografia e nei costumi, la New York degli anni Venti e Trenta è ricostruita perfettamente. Così come scorre liscia la narrazione del legame tra i due protagonisti che andrà ben oltre il rapporto lavorativo e si trasformerà in una solida amicizia basata sul rispetto e sull’ammirazione reciproca.

La grande pecca è che risulta gelido come la pioggia delle prime sequenze in bianco e nero, manca la passione; questo è dovuto probabilmente alla recitazione dei due protagonisti: sotto tono quella di Firth, sopra le righe quella di Law. Entrambi lontani dai fasti de “Il discorso del re” per il primo e di “The Young pope” per il secondo. Fanno meglio le due comprimarie: Laura Linney nei panni della signora Perkins, è misurata nel suo ruolo di donna sottovalutata e frustrata, e soprattutto Nicole Kidman, la quale sebbene un po’ troppo giovane perché interpreti Aline Bernstein, la donna di Wolfe, che nella realtà è molto più grande di lui (e lo dichiara anche in un bellissimo duetto “tra donne”), porta a casa un’interpretazione in odore di Oscar.

Consigliato ad ogni modo a tutti quelli che bazzicano il settore dell’editoria: agli editori e i loro editor (sempre che ne abbiano almeno uno) per imparare, agli scrittori più sbruffoni per fare un bel bagno di umiltà, che non guasta mai.

Slc Cgil Puglia Sindacato Lavoratori della Comunicazione

Slc Cgil Puglia Sindacato Lavoratori della Comunicazione